인도네시아 강관 시장동향

짧은주소

- - 게시글 링크복사:

본문

인도네시아 정부 주도 인프라 프로젝트의 한국산 고사양 강관 진출 기회 전망

상품명 및 HSCODE

HS Code 730511은 외경이 406.4mm를 초과하는 철강제 라인 파이프로서 우수한 강도와 내구성을 바탕으로 석유 및 천연가스 수송용 파이프 라인, 대규모 송수관망, 해양 플랜트 등 주요 인프라에 활용된다.

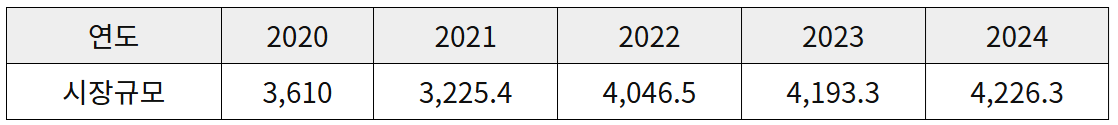

시장동향 및 규모

유로모니터에 따르면, 인도네시아의 주철 및 강관 시장은 2021년 약 32억2500만 달러로 일시적 침체를 보였으나 2022년 이후 강한 회복세를 보이며 2022~2024년 연평균 약 41억5500만 달러로 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

<인도네시아 주철 및 강관 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: 유로모니터(Euromonitor) 재가공]

강관의 수요를 가늠할 수 있는 산업은 파이프라인 운송 산업이다. 인도네시아의 파이프라인 운송 산업은 2023년 전년 대비 5% 성장한 36억 달러 매출액을 기록했으며 매출액 기준으로 아시아 태평양 지역에서 4번째로 큰 시장이다. 또한 2023년에서 2028년까지 연평균 6.8% 성장률이 전망되어 파이프라인 운송의 지속 성장은 신규 및 교체 파이프라인 수요 확대를 견인할 것으로 예상된다.

특히, 인도네시아는 에너지 자급 자족을 국가 핵심 정책으로 선정해 SKK MIGAS(인도네시아 석유ᆞ가스 사업 특별관리감독 기관)를 통해 Indonesia Oil and Gas 4.0(IOG 4.0) 계획을 2019년 수립한 바 있다.

이 계획은 2030년까지 원유 일일 생산량 100만 배럴, 천연가스 일일 120억 입방피트의 가스를 생산하는 목표를 담고 있다.

<인도네시아 오일 가스 계획>

[자료: SKK MIGAS 웹사이트 재가공]

이러한 목표 달성을 위해 SKK MIGAS는 2029년까지 약 40억 달러를 투자해 133개 석유ᆞ가스 프로젝트를 개발할 계획이며 이에 따라 대규모 생산물을 수송하기 위한 강관의 수요는 꾸준할 것으로 전망된다.

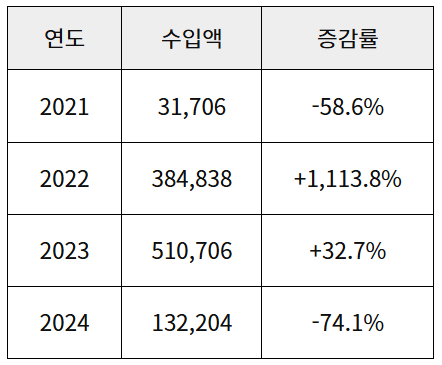

수입동향 및 국가별 수입규모

인도네시아 통계청(BPS) 자료에 따르면, HS Code 730511에 해당하는 제품의 수입액은 큰 변동성을 보이고 있다. 2021년 3000만 달러였던 수입액은 2022년 3억8483만 달러로서 가장 높은 증가율을 보였으며 2023년 수입액은 5억1070만 달러로서 가장 높은 수입액을 기록했다. 이는 2019년 수립된 IOG 4.0 계획을 바탕으로 다수 프로젝트가 타당성 조사 이후 2022년과 2023년에 본격적으로 건설단계에 돌입한 것으로 해석된다.

2024년 수입액은 1억3220만 달러로서 전년 대비 큰 폭의 감소를 보였으나 이는 인도네시아의 자국 산업 보호 및 육성을 위한 정부 정책과 시장의 일시적 둔화로 기인한 것으로 보인다.

인도네시아는 철강 산업을 포함한 일부 자국 산업의 보호를 위해 2023년 무역부 규정 제36호(시행일: 2024년 3월 10일)에 따라 수입업체가 수입 절차를 시작하기 전 사전 수입 승인(PI, Persetujan Impor) 절차를 시행했다. 이 외에도 사전 수입 승인을 받기 전 2024년 산업부 규정 제1호(시행일: 2024년 1월 8일)에 따라 기술적 고려사항(Pertimbangan Teknis, 이하 Pertek)을 우선적으로 발급받아야 했다.

2024년 처음으로 도입된 다단계 승인 절차가 비관세 장벽으로 작용해 2024년 강관 수입이 대폭 감소한 것으로 추정된다.

하지만 2024년 수입 규모는 2021년과 비교하면 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며 국가 정책 기반 프로젝트 개발에 따라 강관의 수입은 꾸준히 이어질 것으로 보인다.

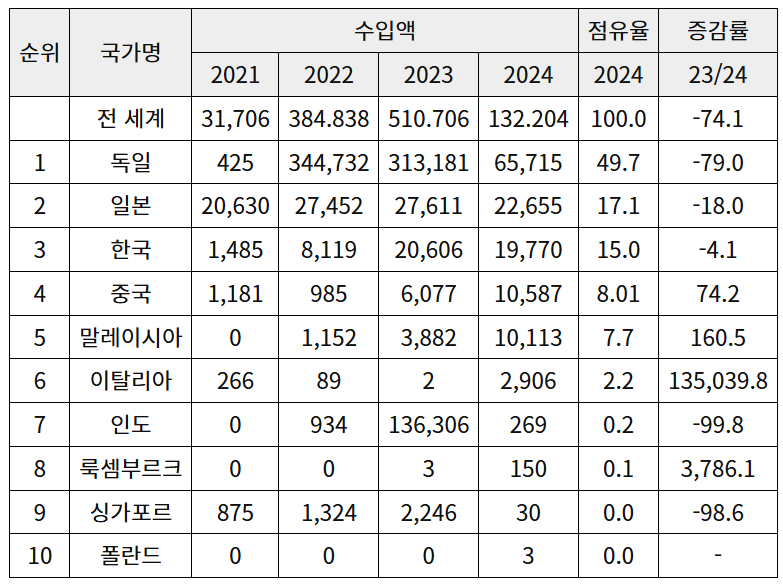

인도네시아의 전 세계 강관 수입량 중 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 독일이며, 2024년 기준으로 전체 수입량의 약 49.7%를 차지한다. 그다음으로는 일본에서 17.1%를 수입하고 있으며, 뒤이어 한국(15.0%), 중국(8.0%), 말레이시아(7.7%), 이탈리아(2.2%), 순으로 수입되고 있다.

2022~2024년 독일의 경우 수입액의 가장 높은 점유율을 차지했는데 이는 최근 몇 년간 대규모 프로젝트의 가장 큰 수혜국이었음을 확인할 수 있다. 일본과 한국은 최근 약 2000만 달러 수준의 수입액을 유지하며 수입국 중 2, 3위를 차지했다.

이 외에도 이탈리아, 룩셈부르크의 수입은 타국 대비 매우 큰 수입 증가율을 보였는데 이는 해양 석유ᆞ가스 프로젝트에 특화된 강관을 생산하는 이탈리아의 Tenaris, Cimolai 사로부터 조달이 된 것으로 추정되며 룩셈부르크의 경우 강관의 주요 생산지는 아니나 일부 강관 제조 글로벌 기업의 본사 위치가 룩셈부르크에 위치함에 따라 일부 거래액이 수입 통계상에 잡힌 것으로 추정된다.

<인도네시아 강관(HS Code 730511) 수입현황>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

<2021~2024년 강관 (HS Code 730511) 수입 규모>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

경쟁동향

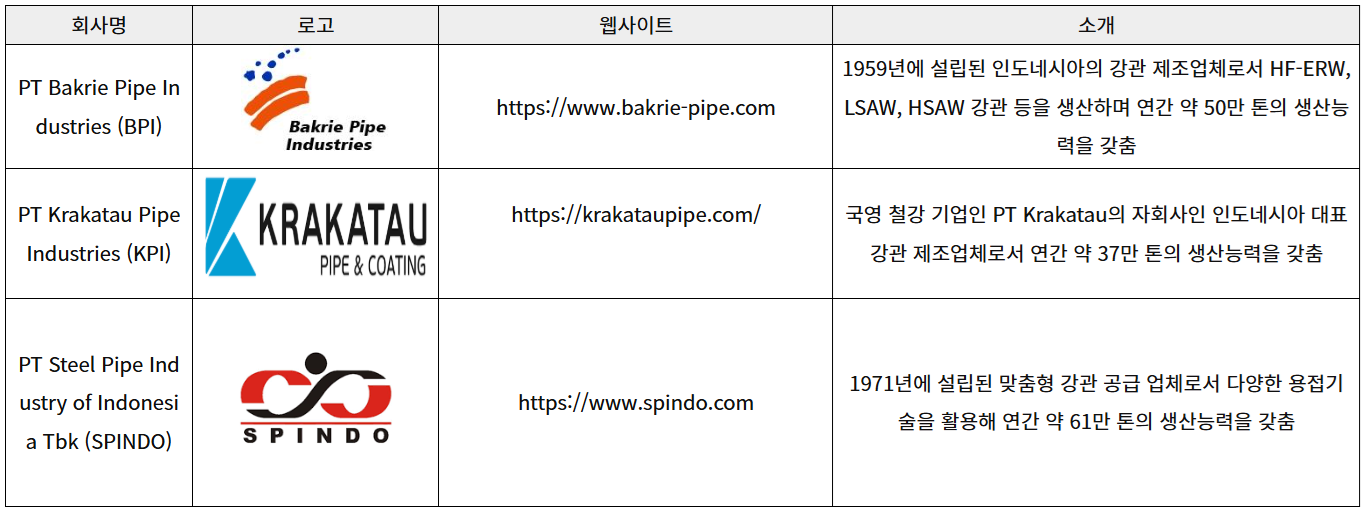

<인도네시아 강관 기업>

[자료: 각 사 홈페이지, 관련 뉴스 KOTRA 자카르타 무역관 재가공]

유통구조

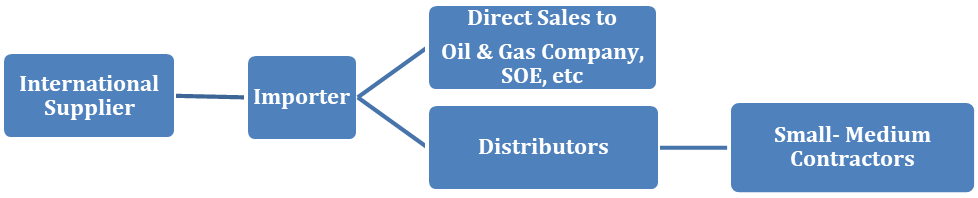

HS Code 730511에 해당하는 강관 제품은 산업용 원자재로서 무역부의 규정(No.22/M-DAG/PER/3/2016)에 의해 관리되고 있다. 이 규정의 핵심 원칙은 외국기업이 인도네시아 내에서 제품을 수입하고 유통하기 위해선 일반적으로 현지에 등록된 법인을 통해서만 가능하다는 점이다. 즉, 외국기업은 현지에 직접 판매할 수 없으며 현지 에이전트 및 유통업체와 같은 수입자 역할을 수행할 수 있는 업체를 통해 판매할 수 있다.

이 외에도 수입자는 2024년 산업부 규정 제1호에 따라 기술적 고려사항(Pertimbangan Teknis, 이하 Pertek)을 우선적으로 발급받아야 한다.

Pertek이 발급된 이후 수입자는 2025년 무역부 규정 제22호(시행 예정일: 2025년 8월 29일)에 따라 사전 수입 승인(PI, Persetujan Impor)을 반드시 받아야 하며 NIB(Nomor Induk Berusaha, 사업자등록번호) 및 수입 라이센스 역할을 하는 API(Angka Pengenal Impor, 수입업체 식별번호)를 보유해야만 현지 유통이 가능하다.

<강관 (HS Code 730511) 유통구조>

[자료: KOTRA 자카르타 무역관 재가공]

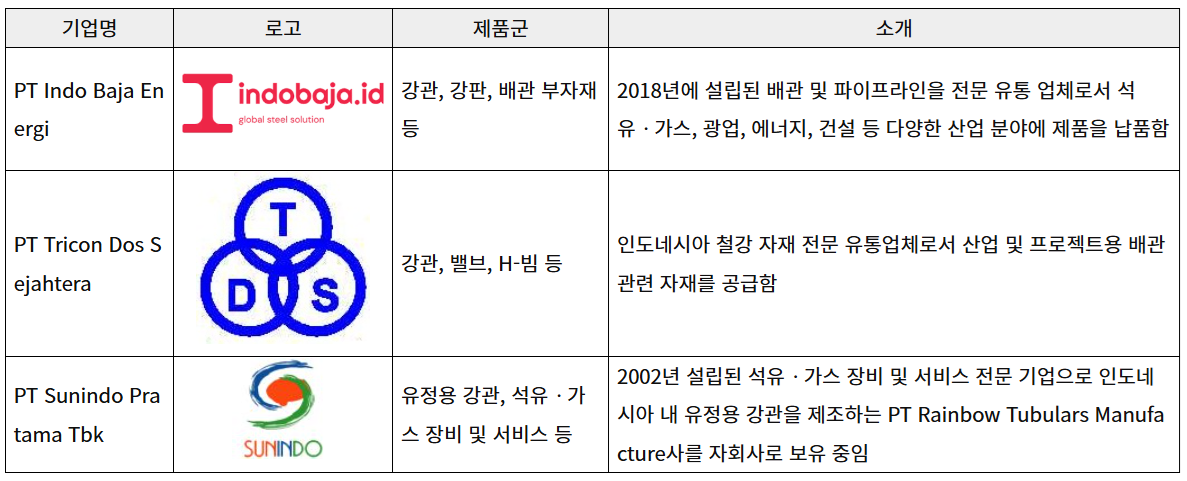

<강관(HS Code 730511) 유통사 리스트>

[자료: 각 사 홈페이지, 자카르타 무역관 재가공]

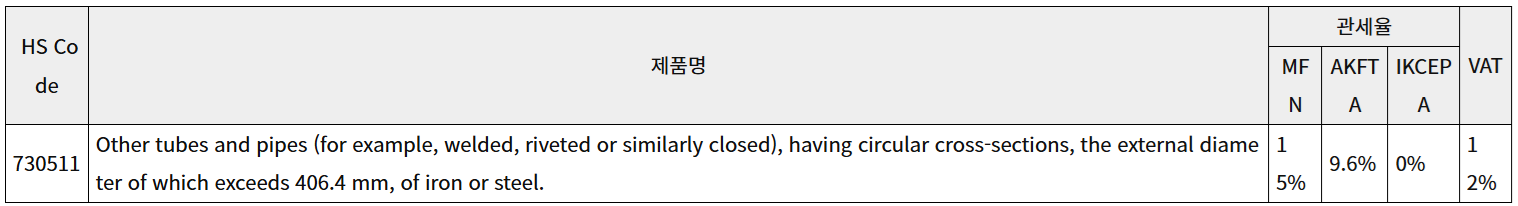

관세율 및 인증

HS Code 730511에 해당하는 강관은 인도네시아 국가 표준(SNI, Standar National Indonesia) 의무인증 대상으로, SNI 인증을 받지 않은 제품은 인도네시아 내 수입, 유통, 판매가 법적으로 금지된다. SNI 인증은 인도네시아 국가표준으로, 인도네시아 내에서 사용, 유통되는 제품의 품질과 안전성을 확보하기 위한 제도적인 장치다.

이외에도 인도네시아는 강관을 포함한 대부분의 철강 제품은 선적 전 인도네시아 정부가 지정한 검사 기관으로부터 선적 전 검사(Laporan Surveyor, LS)를 받아야만 수입 및 통관이 가능하다.

<강관 제품 관세율>

[자료: 인도네시아 재무부]

시사점

인도네시아의 강관 시장은 석유ᆞ가스 파이프라인, 전국적인 상수도 시스템 개선 등 정부 주도의 인프라 투자를 바탕으로 성장 잠재력이 클 것으로 전망된다.

비록 강관 시장은 정부 프로젝트의 자국산 제품 사용 요건(LCR, Local Content Requirement)에 따라 혜택을 누리는 인도네시아 제조사들과 경쟁도 있으며 ACFTA(ASEAN-China Free Trade Agreement)에 따른 0% 수입관세 혜택을 누리는 중국 업체와의 가격 경쟁도 존재한다. 이 외에도 강관의 대다수 수요는 프로젝트 중심으로 발생하기 때문에 사업 계획 수립과 재고 관리에 어려움이 있을 수 있다.

하지만 석유ᆞ가스 프로젝트에 사용되는 강관들은 강관의 두께, 특수 소재 등 고사양ᆞ고기술의 강관들이 요구되는데 이는 인도네시아 생산업체가 공급하기 어려운 영역이다.

이에 우수한 품질과 글로벌 납품 실적을 갖춘 국내 기업들은 현지 파트너십을 기반으로 시장에 접근한다면 진출 기회가 있을 것으로 전망된다.

자료: 인도네시아 통계청(BPS), 인도네시아 재무부, 유로모니터, 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>